Perché i profeti in tempo di crisi?

- don luigi

- 21 apr 2020

- Tempo di lettura: 18 min

Aggiornamento: 22 apr 2020

Un invito a interpretare la storia

Questo prolungato e inaspettato sviluppo della pandemia sta seriamente interpellando la coscienza di molte persone. Ciascuno, a secondo della propria sensibilità, si pone domande di senso, alle quali si sforza di dare delle risposte, sulla base della propria sensibilità culturale, spirituale, religiosa, scientifica.

È chiaro che una simile domanda risulta del tutto fuori luogo, per quanti nutrono una visione della vita assolutamente relativista e nichilista. Che senso può avere, infatti, la storia se gli avvenimenti che la costituiscono accadono per caso o sono destinati al nulla? Eppure la quotidiana esperienza della vita sembra smentire categoricamente queste visioni ideologiche. Quanta gente, per esempio, sarebbe disposta ad impegnarsi per una qualsiasi causa nella vita, se fosse intimamente certa della sua relatività o nullità? Per quanto influenti allora, queste visioni ideologiche vengono quotidianamente smentite dagli interessi che regolano e orientano le scelte di vita di ogni persona. Non sta a me giudicare il valore di queste scelte. Ciascuno saprà farlo, prima o poi, con la propria ragione critica, e soprattutto confrontandosi con la verità in modo onesto, sia sotto il profilo intellettuale che spirituale.

A me preme, invece, capire se e in che termini è possibile cogliere il senso di questa drammatica vicenda storica. Esistono criteri interpretativi per comprenderlo? Se sì, quali sono e dove attingerli? Non sono uno storico né dispongo di mezzi argomentativi per esporre un metodo con cui procedere nell’analisi della storia e quindi anche di questa attuale vicenda, ciò non toglie il desiderio di approcciarmi ad essa sotto questo punto di vista. In questa indagine parto perciò dal presupposto che ogni esperienza nella vita non può dirsi definitivamente compiuta, finché non se ne comprende il senso; allora cercarlo diventa una responsabilità a cui nessuno può sottrarsi. Una simile questione prevede una visione della storia nella quale nulla accade per caso, al contrario ogni evento è una pagina che la scrive nel tempo. Si tratta allora di cominciare a posare lo sguardo su di esse e sfogliarle, per cogliervi quel filo conduttore che fa della trama umana e dell’ordito divino un unico tessuto divino-umano, di cui ogni evento diventa un segno dei tempi, latore di un indizio che può offrire a tanti la possibilità di una chiave interpretativa, per meglio comprendere la propria identità. In quest’ottica la storia non sarebbe la somma casuale degli avvenimenti, ma il progressivo dischiudersi di un disegno che traccia nel tempo il senso stesso della vita delle persone, dell’umanità, della natura, del cosmo.

Una simile prospettiva nasce dall’idea di leggere la storia in chiave biblica e più precisamente profetica, per questa ragione essa si sforza di accostare alcuni eventi tra loro e leggerli in trasparenza, l’uno sopra l’altro, così da coglierne le affinità, le differenze, le chiavi interpretative. A quale evento biblico, mi sono chiesto, potrebbe essere associata quest’attuale situazione sociale, determinata dal coronavirus? Per la verità la domanda è solo didattica, poiché mi è venuto spontaneo affiliarla a quella profonda crisi religiosa e sociale che i Giudei di Gerusalemme e del Regno del sud sperimentarono all’indomani dell’esilio o cattività babilonese, ad opera di Nabucodonosor II, avvenuta tra il VII e VI sec. a.C. A qualcuno potrebbe sembrare strana questa associazione, eppure, a parte le debite differenze, le due vicende si presentano, per alcuni versi, assai simili. In entrambi i casi infatti si assiste al crollo di una visione di vita e del relativo sistema sociale, culturale e religioso, ritenuto piuttosto consolidato e collaudato dal tempo e gestito dalla politica religiosa, economica e finanziaria della classe dirigente. Il saccheggio della città di Gerusalemme e la relativa deportazione, proprio della classe dirigente in Babilonia, determinò invece l’acuirsi di una crisi religiosa senza precedenti nella storia del popolo giudaico. Ritrovarsi nel giro di pochi mesi catapultati in una realtà che impediva qualsiasi forma di culto, aveva ingenerato un clima di forte depressione spirituale. L’idea di sentirsi abbandonati da Dio era non solo insostenibile, sotto il profilo morale, ma assurda e incomprensibile sotto quello teologico. Poteva Dio aver abbandonato il suo popolo alla deriva, dopo aver fatto di tutto per trarlo fuori dall’Egitto e conferirgli una terra e una Legge? Poteva averlo lasciato nelle mani di un invasore che gli sottraeva quella terra cosi faticosamente conquistata e distruggere quel Tempio così orgogliosamente costruito? Basterebbe leggere il Salmo 136 per capire lo stato d’animo del popolo in quella circostanza. Tutta la visione religiosa della vita, sviluppata, verificata, formulata e codificata dagli autori biblici nella Torah, sembrava essersi frantumata e polverizzata, dinanzi alla prepotenza dell’Impero Babilonese, che triturava qualsiasi cosa in nome dell’uniformità culturale che imponeva indistintamente a tutti i popoli assoggettati. È evidente che una crisi si presenta tanto più greve e acuta, quanto più mette in discussione la propria identità. Che motivo aveva Israele ancora di vivere se il nucleo propulsivo della propria identità era stato completamente vanificato? È interessante notare come gli autori di alcuni Salmi (cf. 77-80), all’indomani di questa vicenda, si siano particolarmente impegnati a rimettere a fuoco questo nucleo identitario, facendo memoria della storia passata, nel tentativo di cogliere quel filo conduttore che legava i vari avvenimenti decisivi, in cui Dio si era reso particolarmente presente con la sua opera salvifica. Tale sforzo permetteva loro di dipanare quella ingarbugliata vicenda storica. Fare memoria, dunque, si rivela un metodo fondamentale non solo sotto il profilo storico, ma soprattutto sotto quello esistenziale. Attraverso di esso ciascuna persona, in simili momenti di crisi, ha modo di cogliere il senso di quello che vive e soprattutto la direzione verso la quale riorientare la propria vita. Di contro, dunque, a quei tentativi da parte di alcune ideologie culturali che cercano in tutti i modi di relativizzare o addirittura negare il senso della vita, il fare memoria sembra invece dirci la reazione, quasi naturale, che ciascuno di noi attua, a mo’ di difesa esistenziale, non appena percepisce che la propria vita, e tutto quello che essa comporta, stia per andare alla deriva. La percezione, dunque, di un senso è ciò che permette a ciascuno di non scivolare nel baratro del nulla e della disperazione. La memoria costituisce dunque la condizione fondamentale, non solo per intuire un filo conduttore, ma per esplicitare quel senso oggettivamente condiviso, soprattutto in quei popoli e quelle persone in cui Dio non si identifica con un sistema religioso e l’insieme di norme morali, ma costituisce l’interlocutore essenziale della propria storia personale. La questione che rimane aperta, tuttavia, è: come riuscire a giustificare e a dare ragione di un simile senso nel contesto sociale attuale, fortemente pluralista, sia sotto il profilo culturale che religioso? Non sono pochi, per esempio, quelli che si limitano ad offrire un’interpretazione di questa vicenda esclusivamente in chiave scientifica, sociale, finanziaria, economica, tecnologica, sociologica, adombrando o ritenendo addirittura superfluo quello che è per eccellenza il luogo di senso esistenziale: la dimensione religiosa. Senza escludere il contributo che ciascuna di queste discipline può offrire, ritengo che sia determinante, in questo caso, il recupero della visione religiosa della vita. Non si esclude che essa vada qui e là timidamente riaffiorando, malgrado i tentativi di minimizzarla, specie nei dibattici pubblici, dove molto spesso subisce forme di emarginazione culturale, piuttosto evidenti. Contrariamente all’opinione comune la religione non va intesa come una nicchia nella quale si rifugiano coloro che non hanno il coraggio di assumersi le responsabilità della vita, o una qualità di cui dispongono solo pochi eletti. Al contrario, essa è ciò che consente a ciascuno di proiettare lo sguardo oltre le vicende quotidiane della vita, per oggettivarle e valutarle, collocandole nel misterioso mosaico del piano salvifico di Dio. In altre parole, uno sguardo esclusivamente immanentista impedisce di cogliere il senso globale della storia, al contrario la sua lettura interpretativa necessita di uno sguardo integrale, dove ciascuna disciplina conoscitiva umana, lungi dall’assolutizzarsi, può offrire un suo notevole contributo.

Il contributo più importante che una simile prospettiva può offrire non è solo quello di una ragione che motivi la ripresa dalla crisi, ma anche quello dei criteri per capire i segnali della ripresa, nonché i termini in cui tale ripresa può essere attuata. All’indomani dell’editto del re persiano Ciro, che permetteva a tutti i popoli deportati in Babilonia, quindi anche al popolo giudaico, di tornare nelle rispettive terre d’origini, non tutti accolsero con entusiasmo una simile notizia. Il disastro che il saccheggio babilonese aveva creato era tale che faceva ritenere più comodo a tanti adattarsi all’ambiente culturale e sociale babilonese, piuttosto che tornare in una terra dove non c’era più assolutamente nulla, e che necessitava di una ricostruzione immane e di un dispendio economico notevole. Molti di loro vi si erano integrati perfino a livello matrimoniale. Fu il ritrovamento di un rotolo della Legge, tra le rovine del Tempio, a dare ragione del ritorno e a motivare la ricostruzione del Tempio, simbolo dell’identità religiosa del popolo. Dio sembrava aver posato finalmente il suo sguardo di misericordia sul popolo, ridando a tutti la speranza di una ripresa religiosa, spirituale, politica, sociale. Non mancarono le difficoltà, ma il desiderio di ricominciare fremeva in tanti. Non si trattava di tornare alla vita di prima, ma di ricominciarne una alla luce del rinnovato rapporto con Dio. Anche nel nostro caso non basta ritornare alla vita di prima, specie se è ormai chiaro a tanti che la pandemia è nient’altro che un evidente segnale della sua crisi. Più che mai occorre avere il coraggio di guardare al nuovo che paradossalmente non ci viene dall’alto della classe dirigente, ma dal di dentro dell’azione dello Spirito che in ciascuno di noi opera silenziosamente segnali di speranza. Proprio come ci suggerisce il passo del libro dell’Apocalisse: Non ve ne accorgete? Egli tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno perché le cose di prima sono passate. Ecco ora io faccio nuove tutte le cose (cf. Ap 21, 4-5). Si comprende allora il valore altamente simbolico del linguaggio carico di speranza del profeta Ezechiele, che rivolgendosi al popolo dice a nome di Dio: “Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele” (Ez 37, 12).

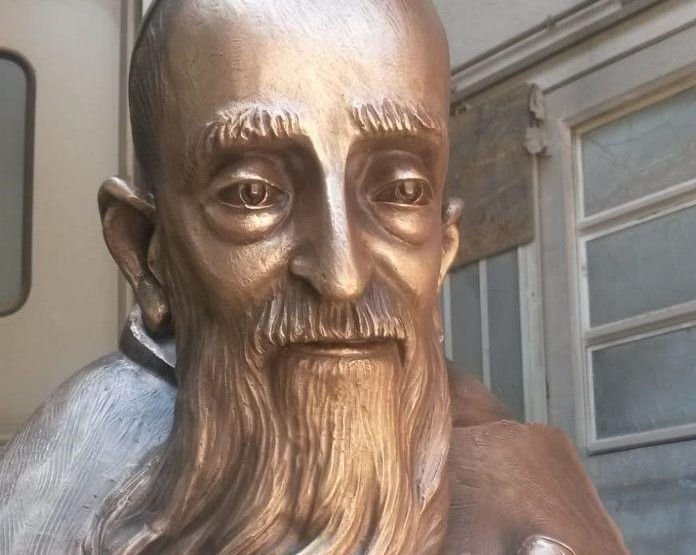

Che s’intravedano segnali di ripresa sembra ormai assodato. Per cui diventa ancora più decisivo capire i criteri con cui tale ripresa dovrà essere attuata. Si continuerà a lasciare mano libera solo all’economia, alla finanza, alla tecnologia, al consumismo come si è fatto finora, nel tentativo di porre un sistema globalizzante che si riteneva risolutivo per la intercomunicabilità dei popoli, delle produzioni, delle politiche, ecc.? Fuori dubbio che molti faranno la corsa a riaccaparrarsi avidamente di tutto quello che hanno perduto, senza tener minimamente presente che le ragioni che hanno determinato questa situazione sono le stesse che essi ora cercano nuovamente di perseguire ed applicare. Ecco che proprio in questi spazi di senso, apparentemente insignificanti e marginali, secondo i criteri della cultura dominante, si inserisce l’azione di quei profeti del nostro tempo che magari non dispongono di una voce tuonante, secondo il nostro immaginario collettivo, ma al contrario hanno il coraggio di evidenziare nella storia quella logica del Regno di Dio, che Gesù esprime attraverso la parabola del granello di senape (cf. Mt 13, 31-32 e //). Si tratta naturalmente di una logica che solo chi dispone della sensibilità spirituale e profetica di uno come Elia, potrà addurre come criterio interpretativo di questa vicenda. Solo un profeta come lui può infatti educarci a registrare la presenza di Dio anche nelle più marginali e insignificanti vicende della storia, esattamente come lui è riuscito a percepirla nel mormorio del vento leggero. Senza allora sminuire gli inevitabili interventi dell’economia, finanza, scienza, tecnologia si avverte più che mai urgente la necessità di recuperare quella sensibilità spirituale eliana, se vogliamo offrire un serio contributo all’esatta ripresa dall’attuale crisi. È grazie allo spirito profetico di uomini e donne come lui che oggi possiamo riscattarci da quell’esilio nel quale spesso veniamo relegati dalla cultura dominante.

Sembra infatti ormai chiaro a tutti di essere giunti ad un livello in cui non basta più solo porsi domande di senso, non basta neppure più disporre di una coscienza critica, con la quale dare una valutazione oggettiva della reale situazione, è giunto il tempo di fare delle scelte e giacché non le abbiamo fatte nella libertà, saremo costretti a farle nella necessità. Si tratta di fare scelte controcorrente, ovvero contrarie allo stile di vita che scaturisce dalla mentalità consumista, relativista, soggettivista, individualista della cultura contemporanea, di cui tutti, almeno chi condivide e pratica la mentalità occidentale, direttamente e indirettamente, più o meno, ne siamo fautori e fruitori. Non basta criticare chi inquina se poi ci serviamo indistintamente, senza riuscire a farne a meno, dei prodotti tecnologici che provengono da questo sistema operativo. Che si debbano fare delle scelte è chiaro a moltissime persone, si tratta di capire chi può fare cosa e in nome di chi o di cosa. Ciò diventa estremamente complesso all’interno di un sistema politico, culturale e sociale come il nostro, dove in nome di un fantomatico ideale di democrazia e pluralismo culturale che deve consentire a ciascuno di avanzare diritti che si rivelano essere evidenti conseguenze di un individualismo egocentrico, relativista e dogmatico che impedisce qualsiasi valutazione oggettiva della verità, giungere ad una seria analisi interpretativa e a risposte risolutive dettate solo dalla promozione del bene comune.

Non si può dunque continuare a criticare quella mentalità mentre contemporaneamente, in altri modi, cerchiamo di giustificare per garantirci le comodità conquistate. Mai come in questa circostanza vale la massima di A. Einstein: “Non è possibile pretendere di risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha creato”. Necessita dunque una nuova mentalità. Nel rinnovamento di questa mentalità è importante sapersi mettere in ascolto della storia. Essa, infatti, ci insegna che i rinnovamenti più autentici, quelli che hanno determinato soluzioni esistenziali, capaci di favorire lo sviluppo e il progresso dell’umanità, non sono quelli che nascono da una logica rivoluzionaria, ribelle, sediziosa, violenta, ma quelli che scaturiscono dalla logica del granello di senape e del chicco di grano (cf. Gv 12, 24), di cui parla Gesù nel Vangelo, ovvero quelli che nascono dal basso, dal di dentro delle situazioni, portati avanti dalle persone apparentemente più marginali e insignificanti, disposte a morire per la loro causa, ma che si rivelano essere determinanti nei momenti in cui si ha il coraggio di dare loro fiato e credibilità. Mai come ora possiamo seriamente fermarci e chiedere se questo sistema di vita sia più sostenibile. Esso, sia pure in forme e modi diversi, ha eretto la nostra razionalità a Torre di Babele, che in nome della globalizzazione ha manifestato l’arrogante pretesa di organizzare la vita dei popoli e dei singoli, eliminandone ogni forma di diversità, unicità e singolarità. Tanto allora, in nome di una ideologia imperialista, quanto oggi, in nome di un imperialismo democratico, tutto viene sistematicamente uniformato a favore di una mentalità di massa, facilmente manipolabile da una regia occulta e impersonale, che rende praticamente misteriosa la propria identità. Se questa non è una mentalità che nasce da una logica diabolica me lo si dimostri. In circostanze simili si rivela estremamente interessante la prospettiva storica che emerge dal libro dell’Esodo: quando i singoli – intesi anche come popoli – vengono costantemente strumentalizzati, fino a negare loro un’identità personale e di popolo, è Dio stesso ad intervenire, manifestandosi non con segni extranaturali, come di solito siamo abituati ad immaginare, ma attraverso persone che sanno farsi autentici interpreti dei segni dei tempi. Così Mosè diventa interprete di quell’evento esodale che ha saputo prefigurare nella storia quello ancora più decisivo compiuto da Gesù col suo Evento Pasquale. La questione tuttavia che rimane aperta è sapere: cosa ha da dire alla gente d’oggi questo esodo pasquale di Cristo? Di quale coraggio necessita per essere preso in considerazione come chiave di lettura di questo preciso momento storico? Si tratta allora di capire: da quale mentalità siamo chiamati ad uscire e a quale visione di vita siamo chiamati a convertirci?

La possibilità di un intervento di Dio nella storia non nasce dall’idea interventista del Deus ex machina, tipico del dio della tragedia greca che interviene a scopo punitivo, specie in quei casi dove tale presenza veniva invocata come risolutiva di quelle situazioni particolarmente complesse, in cui la ragione umana non era in grado di offrire una spiegazione razionale, bensì dalla visione e dall’esperienza di un Dio che tesse relazioni interpersonali con il suo popolo, per il quale nutre un grande desiderio salvifico. A tale scopo egli fa di tutto pur di salvaguardarlo da sciagure che ne possono danneggiare o perfino annientare l’esistenza. Tuttavia simili interventi nella realtà non accadono mai, così come essi vengono sintetizzati, stilizzati e descritti in maniera piuttosto plastica dai racconti biblici. Questi sono comunque descrizioni che hanno la funzione di rendere particolarmente comprensibili, con un linguaggio narrativo, situazioni che diversamente, con un linguaggio per così dire teologico più astratto, diventerebbe estremamente difficile e complesso spiegare. In ogni caso all’autore biblico ciò che interessa evidenziare è che la storia del popolo ebraico, e più estesamente la storia dell’umanità, accade sotto la misteriosa regia divina e soprattutto nell’orizzonte del suo piano salvifico, anche se concretamente sia l’uomo, con le sue scelte, a determinarla nel tempo e nello spazio e per quanto tali scelte si rivelino persino lontane dalla sua volontà salvifica, egli farà di tutto per orientarla verso il compimento della piena realizzazione dell’uomo e lo fa talvolta ingenerando situazioni che apparentemente possono risultare impietose e drammatiche, per uno che è abituato a immaginarlo sempre misericordioso e paziente. Rimane comunque vero che l’azione di Dio nella storia non è affatto facile dimostrarla, perfino ai profeti che ne parlano con tanta sicurezza. Essa diventa percettibile e comprensibile, quindi anche evidente, solo all’interno di un orizzonte relazionale che tesse con Dio un rapporto di fede, fuori del quale una simile presenza diventa particolarmente complicata esprimerla. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che Dio non interviene mai secondo un canovaccio interventista standardizzato, di cui basta acquisire i criteri esperienziali per poter affermarne l’intervento. Egli è sempre imprevedibile e soprattutto delude sempre colui che intende metterlo alla prova per dimostrarne l’azione. Non si lascia mai circoscrivere neppure dall’esperienza dei suoi profeti. Per coglierne la volontà occorre veramente avere con lui un rapporto intimo e profondo, in quanto essa si dischiude alla loro intelligenza di volta in volta, secondo la dinamica della fede descritta nei versetti della chiamata di Abramo: “Va’! Esci dalla tua patria per una terra che io ti indicherò” (Gen 12, 1), non è solo relativa ad un’area geografica dove Abramo è chiamato a recarsi, per il compimento di una promessa, ma anche alla dinamica dell’intelligenza pellegrinante in cerca della volontà di Dio, che le si dischiude nella misura in cui essa si fida attuando concretamente nella storia il piano di Dio. La volontà di Dio può persino mutare a secondo delle circostanze, in ogni caso contrasta sempre con quella umana, specie quando questa è viziata da forme di interesse, anche se queste possono manifestarsi sotto le vesti più sacre. Interessanti a questo riguardo potrebbero rivelarsi i modi con cui Dio chiede di intervenire, astenersi o perfino arrendersi al nemico nei casi in cui questi dichiara guerra al popolo d’Israele. O anche alla vicenda relativa alla costruzione del Tempio, verso il quale vi sono profeti favorevoli e altri contrari, perché troppo impregnati di una visione trascendente di Dio. Occorre allora un’attenzione particolarmente sensibile per registrarne il dischiudersi attraverso quei segni dei tempi, apparentemente piccoli e insignificanti, come si rivelò il mormorio del venticello leggero per il profeta Elia, o come sono i segni del Regno. In ogni caso l’intervento di Dio si dipana all’interno di un processo di ragionevolezza umana, che ne rende non solo comprensibile il senso, ma anche persuasivo alla ragione. È appunto questa intima convinzione a determinare la forza con cui alcuni profeti intervengono con le loro profezie. Lo Spirito, che scruta le profondità del pensiero di Dio, interviene nell’uomo, adeguandosi alla sua ragionevolezza e alla sua intelligenza e lasciando intuire e comprendere significati ai quali l’uomo, col solo ausilio della ragione, non giungerebbe mai. Esso agisce in modo sinergico con lo spirito umano rendendolo partecipe del piano salvifico di Dio nel suo dischiudersi storico. C’è un proverbio napoletano che dice: ‘o figl mut ‘o capisc ‘a mamm, il figlio muto lo capisce la mamma. Anche Dio ci appare ‘muto’, ma non per questo non ha un’intenzione o una volontà da comunicarci. Certo non è facile capire il suo linguaggio, per questo è necessario creare con lui un rapporto di simbiosi come quello tra la madre col figlio, capace di acquisire quella grammatica spirituale che consente di cogliere l’intenzione oltre il linguaggio. È importante perciò passare da un’intelligenza astratta, con cui siamo abituati a relazionarci con Dio, ad un’intelligenza affettiva e spirituale, con la quale egli vuole che caratterizziamo la nostra relazione con lui. Una situazione come quella che stiamo vivendo sta senza dubbio contribuendo in molti a far recuperare una simile relazione.

La comprensione della volontà di Dio tuttavia non ci esime dalle scelte che essa comporta per essere attuata nella nostra storia personale. Non di rado essa prevede scelte così radicali che possono risultare apparentemente difficili, se non assurde e incomprensibili, sul momento, per questa ragione necessitano di una dose di follia e di fiducia non indifferente, per essere attuate nella vita. Comunque è importante sapere che esse non giungono mai in modo estemporaneo, ma sempre attraverso un processo di maturazione spirituale, affettiva, intellettiva e razionale. Quando però giungono è importante non tergiversare con ragionamenti tortuosi che servono solo a dilazionarla nel tempo, se non addirittura ad allontanare da Dio stesso. La loro radicalità può addirittura spaventare, ma questa nasce solo in quelle persone che nutrono un desiderio di unità con lui particolarmente forte e mai nelle persone tiepide, abituate a calcolare e centellinare ogni dono che si può fare di sé a Dio.

È chiaro che in un sistema sociale così complesso come il nostro non si possono pretendere scelte drastiche e immediate. Non in tutti gli ambiti lavorativi è possibile attuare un serio piano di rinnovamento in modo repentino. Ci sono ambiti che dispongono di strutture che non possono essere immediatamente convertite in strutture adeguate alle nuove esigenze. Perciò esso richiede tempo, pazienza e gradualità e quello che vale per una struttura, spesso può valere anche per un popolo, un gruppo o perfino per un singolo. L’importante non è il tempo che il rinnovamento richiede, ma la tensione verso una realtà sociale che tenga presente la promozione umana non dettata dall’economia selvaggia come si è fatto finora. Tuttavia non basta rinnovare la struttura economica, finanziaria, relazionale, occorre rinnovare l’intelligenza economica, finanziaria, relazionale che ne determina il costante rinnovamento poiché un’intelligenza marcia continuerà a produrre marciume, sia pure sotto forme diverse. È necessaria allora un’intelligenza che abbia il coraggio di riconsiderare la possibilità di creare i presupposti di una vita che tenga come riferimento Dio e l’uomo.

C’è ancora un altro aspetto che sembra offrirci un ulteriore spunto di riflessione e sul quale credo sia importante soffermare la nostra attenzione. Per farlo vorrei partire dall’associazione che molti hanno fatto tra questa pandemia e la peste scoppiata a Milano nel 1630, di cui parla A. Manzoni nei Promessi Sposi. Durante quest’ultima, come del resto durante tante altre calamità accadute nel corso della storia, religiosi, religiose, sacerdoti e tant’altri, animati dallo spirito della carità cristiana, si sono sempre distinti, mettendo a rischio anche la loro vita, per offrire ai bisognosi l’aiuto necessario. Nel nostro caso invece le figure che più di tutte si sono distinte, in questa forma di assistenza, sono quelle degli operatori sanitari, della protezione civile ... Figure certamente encomiabili per il coraggio che hanno saputo manifestare in situazioni così rischiose, ma che hanno come messo in ombra quella dei religiosi. L’osservazione, sia chiaro, non nasce da un sentimento d’invidia, tutt’altro, magari questo genere di servizio potesse essere esteso ed assunto anche da altri. Con ciò non s’intende neppure sminuire il numero e le figure di quei sacerdoti che comunque si sono prodigati, mettendo a rischio non solo la propria salute, ma divenendo essi stessi vittime del contagio, come attestano i vari dati. Resta vero che comunque la situazione lascia emergere un cambio di prospettiva, per una forma di servizio come quello sanitario, che evidenzia un passaggio decisivo: da un ambito chiaramente cristiano ad un ambito, per così dire, laico. Un trasferimento senza dubbio significativo, che ci fa cogliere la sensibilità umanitaria, in questo caso, dello Stato, ma che induce inevitabilmente ad una domanda: cosa rimane da fare ai cristiani, se lo Stato si va progressivamente appropriando di tutto ciò che finora era di matrice prettamente cristiana? Prima di rispondere mi sembra doveroso un encomio. È interessante notare come, sia pure con scenari e forme diverse, questa situazione riattualizza, nell’oggi sociale e culturale, la parabola del buon Samaritano, di cui parla Gesù nel Vangelo (cf. Lc 10, 25-37). Davvero i figli di questo mondo si rivelano più scaltri e attenti, come dice Gesù, dei figli della luce (cf. Lc 16, 8). Come non riconoscere questi nuovi samaritani tra coloro ai quali Gesù dirà: “Venite, benedetti dal Padre mio, perché ero malato e mi avete visitato” (Mt 25, 36). Senza negare l’alto valore morale e filantropico che essi manifestano, questo dato è certamente un segno che non può non interpellare i cristiani. Sempre più chiaramente emerge che le nuove forme di servizio, qualsiasi esse siano, necessitano di un’adeguata preparazione e formazione. Insomma, non basta più la semplice bontà, generosità e prodigalità nel servire il prossimo, occorre un’adeguata formazione per servizi di questo genere. Un sacerdote o un religioso che ignora tutta la complessità del sistema, che ruota intorno al recupero dei drogati, delle prostitute, alcolisti, per esempio, rischia di essere travolto nello stesso baratro dal quale egli intende salvarli. Ciò vale per tutte le altre forme di servizio, non escluso quello verso il mondo culturale dove, dietro un’apparente esistenza appagante, si nascondono scenari di indicibili indigenze morale e spirituale.

Ma veniamo alla risposta. Ci chiedevamo: qual è lo specifico dei cristiani in circostanze come queste? Nel rispondere sembra quanto mai attuale ciò che san Pietro dice ai cristiani dispersi nelle varie regioni del mondo: “Siate sempre pronti a saper dare ragione della speranza che è in voi” (cf. 1Pt 3, 15). Ancora più che un’assistenza di tipo ‘fisico’, occorre oggi un’assistenza spirituale e intellettuale, capace di offrire spiragli di speranza, in un contesto culturale che sembra prospettare solo tragedie, angosce e disperazioni. Si tratta di educare a cogliere il senso della vita, senza il quale tutto si appiattisce nel presente. Si capisce allora la necessità dello sguardo profetico che non consiste nell’indovinare il futuro, ma nel saper vedere oltre, dall’Altro e dall’Alto le cose. Si tratta allora di saper offrire chiavi di lettura interpretativa dei segni dei tempi. Mi sembra perciò altrettanto interessante la domanda che il filosofo M. Heidegger, commentando i versi di F. Hölderlin, si pone in merito al necessario ruolo dei poeti nel tempo di guerra e che vorrei parafrasare in questi termini: Perché i profeti in tempo di crisi? (cf. Sentieri interrotti). Ancora più dello sguardo profetico oggi si avverte la necessità di uno sguardo ‘apocalittico’. Mi spiego a scanso di equivoci. Se la profezia insegna a gettare lo sguardo oltre gli avvenimenti della storia e a cogliere quest’ultima nel piano della salvezza divina, l’apocalisse insegna a proiettare lo stesso sguardo fuori dalla storia e precisamente nell’eternità di Dio. È qui la vera radice della speranza cristiana. Questo particolare sguardo si rivela fondamentale per combattere quelle forme moralistiche che inducono ad interpretare gli eventi come un segno della punizione divina, come se Dio avesse bisogno di incutere paura per essere credibile. Dio non si diverte a condannare e a punire, semmai a correggere. Egli, come dice il profeta Ezechiele: “Non gode della morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e viva” (33, 11). Il suo obiettivo pertanto, attraverso i profeti, è quello di invitare le persone a prendere coscienza delle inevitabili conseguenze che certe scelte di vita comportano e della relativa mentalità che le determina. La radice escatologica della speranza ci insegna a capire che essa non dipende dal benessere fisico, col quale ci assicuriamo una forma di serenità umana, ma dal Bene per eccellenza che è Dio stesso. Anche se si fa tanta fatica ad ammetterlo si sa che da esso dipende la qualità dell’esistenza umana, spirituale e relazionale della vita. Quando intuiamo o scopriamo questo nucleo fondativo della nostra esistenza avvertiamo lampi di autentica felicità.

Alla luce di questa considerazione poniamoci alcune domande finali: noi cristiani siamo in grado di tradurre con un linguaggio, adatto alla sensibilità dell’uomo attuale, una simile speranza? Quanti di noi sanno rendere attraente, nell’oggi culturale, la vita nuova in Cristo? Quanti sanno ingenerare nel cuore della gente il suo desiderio e giustificarla, con argomenti credibili e convincenti, nei moderni areopaghi della cultura contemporanea? Questo tipo di domande fa sentire ancora più urgente la necessità di una rinnovata mentalità, se vogliamo essere in grado di accogliere le sfide che ci vengono dai segni dei tempi che lo Spirito non smette mai di mandarci nella nostra vita.

Commenti