Chiesa di San Martino - Chieti

- don luigi

- 18 mag 2021

- Tempo di lettura: 3 min

Iconologia del piano architettonico ed iconografico

Le idee ispirative del progetto iconografico sono il Mantello di San Martino e la Piaga del Cristo Crocifisso. Entrambi gli elementi vengono sviluppati in diversi modi e forme, a seconda dell’immagine iconografica o dell’elemento liturgico che li interpreta. La piaga poi ha una sua corrispondenza anche con quella simbolicamente espressa a livello architettonico che attraversa tutta la Chiesa.

Fonte battesimale

Anche sul fonte battesimale ritroviamo l’elemento del mantello, ma in questo caso esso assume la forma della veste bianca di cui viene rivestito il catecumeno, una volta introdotto nella vita ecclesiale. Anche la forma del fonte è ricca di elementi simbolici, tra i quali l’ottagono, simbolo dell’ottavo giorno della risurrezione finale; il cerchio simbolo della perfezione di Dio, l’acqua che avvolge la pianta del fonte, simbolo della vita nuova in Cristo. La vasca, fatta in modo da poter compiere il battesimo per immersione, richiama ai momenti della morte e risurrezione di Cristo, dei quali partecipiamo attraverso il rito del Battesimo. A questo aspetto richiama anche il volto del Crocifisso. Entrando in chiesa infatti si ha come l’impressione che egli inviti a guardare al fonte, come a voler indicare il battesimo, inizio del cammino verso la vita nuova.

Altare

Questa ferita è dorata, come ad alludere alla regalità della vita divina. Attraverso la piaga, ovvero il sacrificio eucaristico, infatti noi veniamo resi partecipi della vita nuova in Cristo che sempre sì’rraggia dall’altare. Essa costituisce perciò la chiave intepretativa del mistero che ivi viene celebrato. L’altare è circondato dal mantello del Santo, come uno scrigno sacro che custodisce le reliquie di san Martino. Il dono che il Santo fa del suo mantello diventa così un sacrificio che lo unisce a quello di Cristo.

Ambone

Il tema del mantello e della piaga viene ulteriormente ripreso e sviluppato anche sull’ambone, anch’esso avvolto, come l’altare, in questo caso però dal sudario e dalle bende che avvolsero il corpo di Cristo, dopo la sua deposizione dalla croce e riposizione nel sepolcro. Al sepolcro infatti allude l’ambone, evocato dal sudario e dalle bende che disegnano, sulla parte frontale, una forma ovoidale simile a quella della mandorla, simbolo della risurrezione. In questo senso il lettore che si reca a proclamare la Parola di Dio, partecipa come Maria Maddalena, del primo annuncio del Risorto, per il quale sale i gradini dell’ascesi spirituale.

Tabernacolo

Il tema del mantello viene ripreso infine anche dal Tabernacolo, sul quale esso assume una simbologia liturgica, creando una sorta di distanza reverenziale tra noi e Cristo, presente con le specie Eucaristiche. Tale velo richiama anche quello degli angeli con cui un’antica iconografia era solita rappresentarli durante la crocifissione mentre raccoglievano nella coppa il sangue di Cristo. Anche la croce forata sulla porticina del tabernacolo assume una valenza simbolica. Essa dice la presenza perenne di Cristo in mezzo a noi.

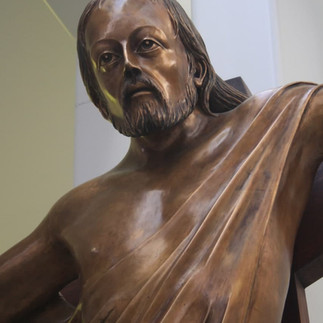

Crocifisso

La particolarità del Crocifisso è quella di essere avvolto dal mantello del Santo che in questa circostanza assume diverse forme e significati: esso diventa ora sudario, ora velo nuziale, ora vello profetico. Il sudario richiama il lenzuolo nel quale fu avvolto il corpo del Crocifisso, il velo nuziale quello dello Sposo che s’incontra con la sua Sposa-Chiesa, quello del vello evoca il titolo di Agnello di Dio (cf. Gv 1,29), col quale fu riconosciuto dal Battista durante il battesimo. Egli è appeso alla croce e questa, a sua volta, è appesa ad un pilastro portante della struttura architettonica, come a voler dire che egli costituisce la pietra angolare della Chiesa.

Il Crocifisso, per quanto esprime un momento particolare del sacrificio salvifico, viene rappresentato con una prospettiva teologica che tiene conto dei tre momenti centrali del messaggio kerigmatico: passione, morte e risurrezione. Non è possibile pensare alla passione e alla morte se non nella luce della Risurrezione. Al tempo stesso non è possibile pensare alla Risurrezione senza tener come sfondo la passione e morte. Alla Risurrezione alludono il corpo staccato dalla croce, l’assenza dei chiodi dalla pieghe, la misura della stessa croce, molto più piccola rispetto al corpo. Tutti elementi che dicono la sua vittoria sulla morte. Anche la forma della croce è piuttosto inconsueta: essa segue il dinamismo del corpo glorioso. Le mani del Cristo acquistano un significato simbolico: mentre quella destra è in atto di benedire, quella sinistra accoglie la grazia santificante che viene dal Padre, profusa su chi condivide la sua comunione di vita, espressa dal velo nuziale. Le ferite nelle mani sono forate, come a lasciar intravedere la realtà della vita gloriosa che sta oltre la piaga. All’altezza della cassa toracica è possibile notare la piaga del costato di Cristo. Essa diventa una sola cosa col Mantello ed è la stessa che notiamo anche sul mantello che avvolge l’altare.

Commenti