5 Novembre 2023 - Anno A - XXXI Domenica del Tempo Ordinario

- don luigi

- 4 nov 2023

- Tempo di lettura: 8 min

Ml 1,14b-2,2b.8-10; Sal 130/131; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12

La responsabilità dei pastori

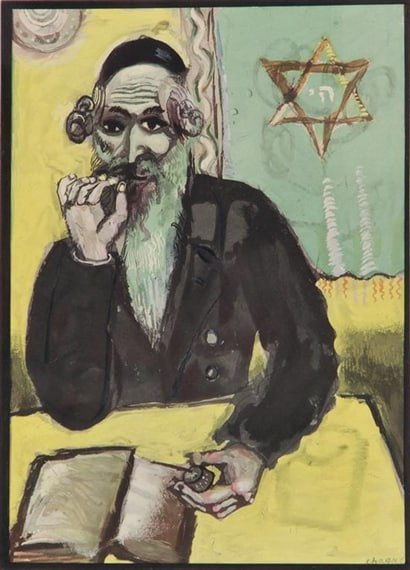

“Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirai dagli uomini: allargano i loro filatteri e allungano le frange; amano i posti di onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare ‘rabbì’ dalla gente” (Mt 23,2-7).

I brani evangelici che abbiamo avuto modo di commentare in queste ultime domeniche hanno fatto spesso riferimento alla situazione relazionale, piuttosto tesa, tra Gesù e “i capi del popolo”, come i “sacerdoti, gli scribi e i farisei”, durante la quale Gesù, sia pure con un linguaggio metaforico come quello delle parabole, ha continuamente rivolto loro l’invito a prendere coscienza delle gravi conseguenze morali, provocate dalla loro condotta religiosa, spesso arrogante e autoritaria. Di questa condotta egli rileva tre atteggiamenti in particolare: l’ipocrisia, la superbia e la vanità. L’ipocrisia, perché con il loro formalismo religioso ritenevano di lasciar intendere una vita morale e spirituale più radicale e autentica di quanto lo fosse realmente; la superbia, con la quale pretendevano il rispetto personale, nonostante la loro evidente contro testimonianza morale e religiosa; la vanità, per via del loro eccessivo attaccamento ai riconoscimenti sociali, come essere ammirati e riveriti dagli uomini con i titoli onorifici di “maestro” e “padre”; amare i primi posti nelle celebrazioni sacre e nei luoghi profani; ostentare paramenti liturgici come “filatteri”[1] e “frange”[2].

Tuttavia Gesù non si limitava solo a criticare la prassi morale e religiosa, ma contestava anche il loro magistero, col quale non mancavano di caricare la Legge di “pesanti fardelli”[3] (cf. Mt 15,1-9); operazione giuridica che rischiava di far perdere il senso e l’essenza stessa della Legge. Queste critiche dottrinali, ancora più di quelle morali, costituivano spesso motivo di scontro verbale, dando luogo a una situazione relazionale carica di forte ostilità nei suoi confronti. Gesù non ha mai avuto remore nel muovere loro critiche, talvolta anche piuttosto aspre, fatte di toni molto accesi, che suscitano non poco stupore anche a noi che siamo abituati ad immaginarlo “mite e umile di cuore” (Mt 11,29). Quella che il brano evangelico di oggi ci propone è una di queste critiche: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei”. L’espressione “Cattedra di Mosè” più che essere intesa come “sede fisica” (come quella episcopale per intenderci), era riferita all’insegnamento autorevole, riservato a coloro che, come i profeti, si distinguevano per testimonianza di vita e interpretazione teologica della Legge. Gli “scribi e i farisei”, in virtù della loro conoscenza della Legge, occupavano questo ruolo di “maestri”, ma spesso perdevano di credibilità per via delle evidenti contraddizioni tra il magistero e la condotta di vita ipocrita. Da qui il monito di Gesù: “Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno”.

Da queste critiche Gesù non risparmia neppure i sacerdoti, i quali piuttosto che impegnarsi a promuovere il vero culto spirituale, con cui conformare il cuore e la vita alla volontà di Dio, si limitavano a quello liturgico, non di rado fatto di precetti formali, con i quali rischiavano di asservire la gente alle pratiche religiose esteriori. Gesù non era nuovo a questo tipo di critiche della classe sacerdotale. Già prima di lui i profeti erano intervenuti in merito, come Malachia, il quale non esita a formulare un’invettiva[4], nella quale Dio assume un volto così minaccioso, da suscitare non poco timore: “Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni. Voi vi siete allontanati dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete rotto l’alleanza di Levi … perciò anch’io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato le mie disposizioni e avete usato parzialità riguardo alla legge” (Mal 2,1-2.8-9).

Un serie di moniti quelli appena descritti che ci rimandano immediatamente al tema escatologico, verso il quale la Chiesa, con l’avvicinarsi della fine dell’anno liturgico, orienta le nostre letture bibliche, come a voler predisporci a riflettere sul senso ultimo della vita, e sulla condotta morale della quali ciascuno, indipendentemente dal proprio ruolo ecclesiale, è chiamato a rendere conto davanti a Dio. Questo brano evangelico dunque interpella fortemente la nostra coscienza, in modo particolare quella di coloro che oggi invece siedono ‘sulla cattedra di Gesù’. Se c’è una ragione per cui Matteo ci riporta questo brano, questa non è certamente per riferirci un dato storico, quanto piuttosto per aiutarci a prendere coscienza della prassi di vita e del magistero di coloro che oggi nella Chiesa svolgono lo stesso ministero di maestri e catechisti; affinché non accada che anche di loro si dica: Fate e osservate tutto quello che dicono, ma non fate quello che fanno. In realtà l’esperienza ci dice che questa critica è già piuttosto diffusa e frequente nella prassi ecclesiale anche di tanti sacerdoti, i quali nonostante la novità del sacerdozio di Cristo, rimangono spesso ancorati tenacemente alla mentalità del sacerdozio veterotestamentario. A loro modo anch’essi “allargano i loro filatteri e allungano le frange”, ovvero amano attirare l’attenzione degli altri su di sé, magari in altre forme: vestendo, mangiando, vivendo, operando in modo ricercato e raffinato (oggi diremmo griffato), oppure facendo tutte queste cose in modo del tutto opposto, come mostrarsi sciatti, trascurati, disordinati. Non sono pochi coloro che nella Chiesa oscillano tra l’uno e l’altro estremo, lontani dalla logica evangelica, che invece ripugna l’uno e l’altro comportamento, a favore di uno stile di vita equilibrato, umile e discreto. Allo stesso modo non mancano coloro che rivestendosi del ruolo autoritario, praticano veri e propri abusi di potere morale, spirituale, psicologico, ecclesiale. Così come non è raro vedere alcuni moralisti puntare il dito su quei soggetti – già di per sé fragili per varie ragioni sociali, culturali e morali – e incutere timore caricando la loro coscienza di fardelli giuridici che loro stessi non osano muovere neppure con un dito.

Come distinguere questa tipologia di pastori da quelli autentici? Il criterio di Gesù è quello di riconoscerli dai loro frutti (cf. Mt 7,16). Quando accade di vedere pastori che non “amano i posti di onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare ‘rabbì’ dalla gente”, allora si capisce di trovarsi dinanzi a discepoli che hanno scelto il Vangelo per lo stile di vita che esso propone e non il sacerdozio per affermare se stessi. Si capisce allora la ragione per cui Gesù insiste nel dire: “Non fatevi chiamare “padre”, “maestro” e “guida”, poiché uno solo è il Padre, quello che è nei cieli; uno solo è il maestro: il Cristo; uno solo è la guida: lo Spirito Santo. “Voi, invece, siete tutti fratelli”. Pertanto chi vuole essere grande tra voi, si faccia vostro servo, chi vuole esser il primo si faccia ultimo (cf. Mc 10,43-44).

Come sottrarsi a questa logica relazionale del mondo che induce a fare del proprio ruolo ecclesiale un motivo di onore e privilegio più che di servizio? Il segreto è nella formula conclusiva del nostro brano evangelico: “chi si innalza sarà abbassato, e chi si umilia sarà innalzato” (Mt 23,12). Agli occhi di Gesù l’umiltà rimane dunque la virtù che più di tutte le altre autentifica la sequela evangelica. Lui stesso pur essendo Dio, si umiliò facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome (cf. Fil 2,5-11). L’umiltà predispone il fedele a rimanere tranquillo davanti a Dio, nell’atteggiamento tipico di chi non ha nulla da temere, perché perfettamente consapevole della propria condotta di vita e ancor più dell’infinita bontà e misericordia di Dio, al quale consegna la propria esistenza, come afferma l’autore del Salmo 130: “Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia”. Forte di questa certezza egli invita il popolo a nutrire la stessa speranza: “Speri Israele nel Signore, ora e sempre”. Anche noi allora, come il salmista, ripetiamo con lui: “Tienici vicino a te, Signore, nella pace” (Sal 130)[5].

[1] I “filatteri” erano astucci contenenti testi della Legge, fissati con strisce di cuoio alla fronte e sull’avambraccio sinistro, secondo un’interpretazione letterale di Dt 6,8 (cf. Mt 11,18). La loro posizione sulla fronte sottolineava la vicinanza alla mente, con la quale scrutare la profondità della parola, mentre quella tra gli occhi stava ad indicare che la parola era sempre oggetto del loro sguardo e luce del loro cammino; sull’avambraccio indicava invece che essa era fonte di azione. [2]Le “frange” erano delle treccine di tessuto munite di un cordoncino e poste ai quattro angoli del “mantello della preghiera” (cf. Nm 15,38-41). La loro funzione era quella di favorire il ricordo di Dio, dei suoi comandamenti e la loro costante attuazione nel vissuto quotidiano. Gesù stesso li portava, come attesta l’episodio dell’emorroissa che gli toccò il lembo (le frange) del mantello (cf. Mt 9,20; 14,36). Gesù non condanna queste pie usanze prescritte dalla Legge, ma biasima l’ostentazione dei farisei, i quali per fingersi pii ossequiosi della Legge ampliavano in modo ridicolo le dimensioni di questi oggetti sacri. [3] I “pesanti fardelli” di cui parla Gesù sono quella serie di norme e precetti cultuali (613 per la precisione) che i farisei avevano aggiunto alle norme fondamentali già previste e formulate da Mosè, che ne rendevano complessa l’interpretazione, pesante la comprensione e ancora più difficile l’applicazione pratica. Di contro Gesù definisce la sua legge un carico leggero (cf. Mt 11,30). [4]In realtà più che una maledizione vera e propria, essa è un’accusa, una denuncia espressa in modo piuttosto violento e impetuoso, al fine di favorire una presa di coscienza dell’inaccettabile modo con cui i sacerdoti esercitano le loro funzioni, i quali offendevano Dio offrendogli cibo contaminato e animali rubati, ciechi, malati e zoppi (cf. Ml 1,7.8.13), insomma lo scarto di tutti quei prodotti di prima qualità che essi invece riservavano a se stessi. Malachia fa di questo rimprovero verso i sacerdoti una sorta di programma del suo ministero profetico, che trova un’adeguata spiegazione nel contesto storico-religioso in cui egli vive. Egli infatti dopo aver constatato in loro un iniziale entusiasmo cultuale dovuto alla riforma liturgica operata da Esdra a seguito della ricostruzione del Tempio, si lasciano andare in un atteggiamento lassista dal punto di vista spirituale e morale, dovuto alle delusioni e all’indifferenza religiosa, scaturite dalla mancata realizzazione, nel tempo previsto, della nuova era escatologica, annunciata dai profeti Aggeo e Zaccaria. Questa delusione aveva ingenerato un evidente scollamento tra i sacerdoti e il popolo, che non avverte più la responsabilità del loro mantenimento. Malachia invece è convinto che la cura del Tempio e del mantenimento del suo personale costituisca una pratica religiosa che risponde alla volontà di Dio. Da qui la ragione di un intervento piuttosto insolito rispetto a quello manifestato dai profeti, i quali insistono maggiormente sulla conversione. Con questo intervento Malachia se da una parte rimprovera il popolo di prestare fede alle norme della legge che prevedono il sostentamento dei sacerdoti, dall’altra rimprovera i sacerdoti per non assolvere il loro compito di guide del popolo. [5] Non a caso in diverse circostanze Gesù ribadisce il detto del profeta Osea: “Misericordia io voglio e non sacrifici, la conoscenza di Dio più degli olocausti” (Mt 9, 13; Os 6, 6). Pertanto se i sacerdoti insistevano molto sul culto religioso e sulla ritualità liturgica e i farisei sull’interpretazione moralistica della Legge, Gesù va diritto all’essenziale: l’amore è la forma più alta della volontà di Dio. Non esiste pratica migliore per rimanere sempre in relazione con lui e con i prossimi. Non esiste altra ragione che per essere salvati da Dio.

Commenti